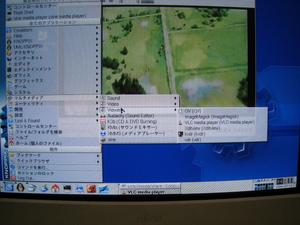

VLCで動画を楽しめるようになったときたらおもしろくなってきた。

やっぱコンピューターはこうじゃなきゃって感じ。

この調子でTVに接続しているPCもlinuxにしてみようと思う今日この頃。

やっぱalsaが気になる。で、スタートメニュー(?)を辿ると”alsa-conf”というのを発見。

早速実行するとrootパスワードを聞いてきて入力するとどうもサウンドカードを検索して

いる。そしてPCIバスのymf-724を発見した。キタ〜!

実はYAMAHAのチップのサポートはマチガイナイようなことをどっかで見たので、

車庫の中で一冬を越したYAMAHAチップ搭載のサウンドカードを増設しておいた。

で、ymf-724を選択してOK。メッセージはconfig終わったぜ。ってことだった。

これで一件落着だと思う。

●上のメニューバー

もう一つ問題。デスクトップウイザードだと思ったが、KDEの外観を設定するソフトこれで昨日、Mac風に設定したのはいいのだけど、Macのように上にメニューバーが出来た。コレが至極邪魔。本来のバー以外に一本上に出来たのでウザイ事×2

で、テーマをぽんぽんとコントロールパネルから変更してみたけど一向に消えない。で、新しいテーマを入手でkde-look.orgとやらに繋がったのでテキトーに一つダウンロードしてテーマを適用してみたが消えない。・・・そうこうしているうちにテーマ設定がおかしくなってきたのでctrl+alt+BackSpaceでXWindowをリセット。そして入り直すと上のメニューバーが消えているのである。やったぜ。

で、いろいろとみてまわっているとシステムインフォのようなものを発見し、メモリー

を見た。すると驚き!スワップがない!物理メモリーが256MBあるのだがのこり8MBしか空きがない・・・なんてこった。すぐにスタートメニューのKNOPPIXからスワップファイルの設定を選択し、パーティションを切った時に作成した1GBの領域にスワップファイルを作成した。まぁ作ってもさほど動作はかわらないのでどーでもいいのかもしれないけど。

いろいろやっているうちに動作が速くなってきた。キャッシュを作成しているのかもしれない。